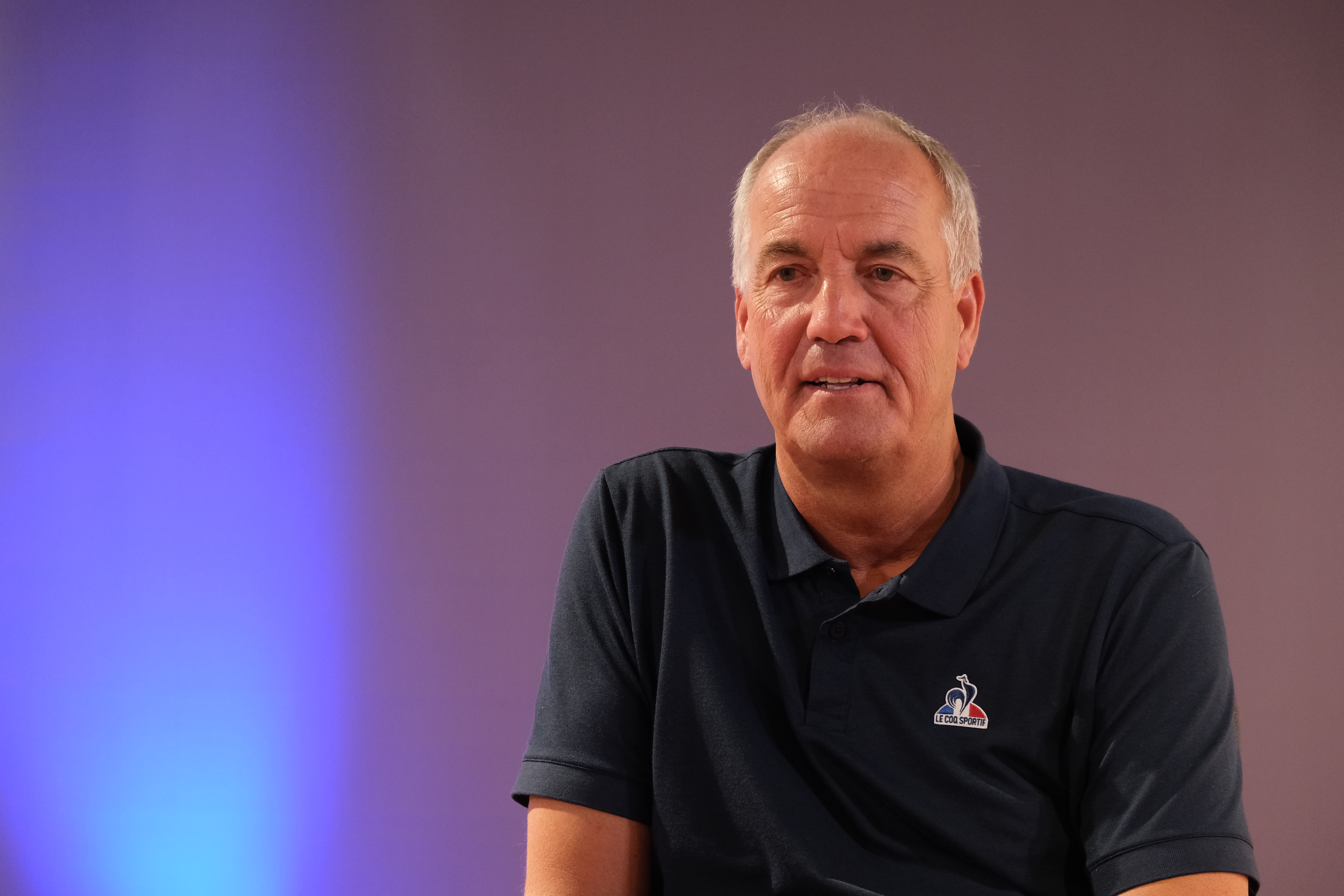

Thomas Weber

*1960

Olympiapfarrer

Früh und vielseitig geprägt ist die Sportsozialisation von Thomas Weber. Als Seelsorger der Deutschen Olympiamannschaften begleitet er Athletinnen, Athleten und Betreuer, führt persönliche Gespräche und gestaltet Andachten sowie Auszeiten, die Raum für Reflexion und Gemeinschaft bieten.

Kurzbiografie

- 1960 Geburt in Siegen

- 1979 Abitur

- 1974–1990 Tennisclub Salchendorf Ludwigseck

- bis ca. 1975 Turnverein Salchendorf (Kinderturnen)

- 1975-1990 Handball Turnverein Neunkirchen

- bis ca. 1980 Skizunft Freier Grund

- 1979-1990 Studium Evangelische Theologie, Abschluss 1990

- 1990-1993 Vikariat, Abschluss 1993

- ca. 1990-1998 Handball CVJM Gevelsberg

- seit 1990 Tennis CVJM Gevelsberg

- seit 1993 Evangelischer Pfarrer

- Deutscher Pfarrer-Fußballmeister (Torhüter der westfälischen Mannschaft)

- Mitglied im Arbeitskreis Kirche und Sport der Evangelischen Kirche in Deutschland

- Seelsorger der Deutschen Olympiamannschaften (Sommer und Winter) sowie der Deutschen Studierendennationalmannschaft bei den Sommer-Weltspielen der Studierenden

Thomas Weber über …

„Ich erinnere mich natürlich gerne an meine Eltern. Also beide Eltern gehörten zur ‚Ski zum Freier Grund‘. Das war damals in den 1950er-Jahren besonders. Die erzählten mir, dass sie damals schon bevor ich geboren wurde, in Kitzbühel Winterurlaub gemacht haben.

Dann ging meine Mutter jeden Tag schwimmen, ins Schwimmbad, jeden Tag 1000 Meter. Mit den anderen Frauen zogen die ihre Bahnen. Das war mehr Reden als Schwimmen. Da erinnere ich mich dran. Im Winter war unser kleiner Teich auch zugefroren. Meine Mutter konnte gut Schlittschuh laufen. Ich bin einfach mit sportbegeisterten Eltern groß geworden. Und wenn ich darüber nachdenke, als Zuschauer, dann war es, war es vor allen Dingen der Fußball. Denn damals spielten Sportfreunde Siegen sehr hoch. Da sind wir dann oft hingefahren, auch mit dem Mitarbeiterkreis aus dem CVJM. So sonntags nachmittags sind wir nach Siegen ins Leimbachstadion. Dann der Patenjunge meines Vaters aus Neunkirchen aus dem Nachbarort, spielt in Siegen Fußball und war für damalige Zeiten ein sehr guter Fußballer. Er ist dann von den Sportfreunden Siegen zu Kickers Offenbach gewechselt und von Offenbach später noch mal nach Pirmasens. Als die in Primasens richtig hochklassig spielten. Offenbach, und Pirmasens die waren damals wahrscheinlich in der zweithöchsten Liga. Und mein Vater fuhr dann für seinen Patenjungen nach Offenbach. Dann bin ich da auch mal mitgefahren. Mein Vater war Schalkefan, durch und durch. Also sein Herz schlug für den FC Schalke 04. Ich erinnere mich noch daran, da gab es noch nicht die Autobahn A 45 aus dem Siegerland ins Ruhrgebiet. Dann sind wir über den Westerwald gefahren, kamen irgendwo in der Nähe von Siegburg raus, fuhren dann auf der A3 bis Oberhausen und von Oberhausen dann nach Gelsenkirchen in die Glückaufkampfbahn und saßen dann in der Glückaufkampfbahn und später im Parkstadion. Also Fußball habe ich dann viel zu sehen bekommen. Ich fand das immer interessant. Ich habe ja gerne Fußball gespielt. Auf der Fußballwiese aber eben nicht im Fußballclub. Und im Siegerland war Feldhandball sehr verbreitet. TuS Ferndorf spielt eine großartige Rolle damals im Feldhandball auch und ich hatte dann als junger Spieler mit dem Hallenhandball begonnen. Und dann fing Hallenhandball so allmählich an im Siegerland. In Ferndorf hatte ich überhaupt keine eigene Sporthalle in Kreuztal, und die haben immer in der großen Siegerlandhalle ihre Heimspiele ausgetragen. Also sind wir dann in die Siegerlandhalle gefahren und haben dann da die ersten Hallenhandballspiele gesehen vom TuS Ferndorf. Vorher sind wir oft nach Ferndorf zum Feldhandball gefahren, zum Rosengarten. Da waren Sonntagmorgens tausende von Menschen. Und meine Mutter wollte gerne immer die Sonntagsausflüge am Rhein machen. Mein Vater hatte nie Lust. Und dann wurde das immer kombiniert, wenn Ferndorf ein Auswärtsspiel hatte in Urmitz, in Mühlheim Kärlich. Dann sind wir an den Rhein gefahren und haben uns da Handball angeguckt, das war Feldhandball. Und anschließend sind wir ein bisschen mit dem Schiff gefahren oder haben Kaffee getrunken. Das sind so meine Erinnerungen, auch als Zuschauer. Und dann bin ich später nach Gevelsberg gekommen und da habe ich gehört, dass der Feldhandball in Gevelsberg eine ganz, ganz große Tradition hatte. Mein direkter Nachbar Alfred Walletzko zu den großen Assen in Gevelsberg gehört hat beim Feldhandball. Er ist sehr alt geworden, er war immer stattlich und die alten Gevelsberger haben mir dann erzählt, wenn Gevelsberg spielt, da sind tausende sonntags zu den Spielen gepilgert und Walletzko und Rademacher, das waren Namen, die waren auch körperlich gut drauf und immer so der Satz von den alten Gabelsberger, die gesagt haben: ‚Die sind ein paar Jahrzehnte zu früh zur Welt gekommen. Wenn die ein paar Jahrzehnte später geboren worden wären, dann wären das Nationalspieler geworden und die hätten mit dem Handball richtig viel Geld verdienen können.‘ Aber das war so die Gevelsberger Handballtradition.“

“Weil ich wirklich die Höchstpunktzahl in Sport hatte, habe ich überlegt, ob ich Sport studieren soll. Damals gab es aber, glaube ich, noch Numerus clausus, wenn man Sport studieren wollte und ich hatte Mathe und Physik im Leistungskurs und habe dann Mathe und Physik erstmal sechs Semester drei Jahre studiert und bin dann umgeschwenkt auf evangelische Theologie wegen des schlechten Religionsunterrichts, den ich in der Schule hatte. Ich hatte nachher den Eindruck, der Religionslehrer hat sich überhaupt keine Mühe gegeben, immer nur dasselbe Schema unterrichtet, also völlig langweilig. Bis dann irgendwann auch Freunde zu mir sagten: ‚Hör mal, das Theologiestudium ist richtig interessant, das ist doch was für dich. Du bist im CVJM groß geworden. Du warst erst Jungscharler, später Mitarbeiter. Du kennst das Freizeitleben. Du kennst das Gemeindeleben.‘

Und dann habe ich angefangen, Theologie zu studieren und in der Zeit, als ich Mathe und Physik studiert habe in Aachen, da bin ich auch noch relativ oft ins Siegerland gefahren und habe da am Wochenende mit meiner alten Mannschaft Handball gespielt. Ich erinnere mich aber auch daran, dass ich in Aachen dann mit einer Mannschaft trainiert habe: Schwarz-Rot Aachen. Die spielten bedeutend höher und irgendwie fand ich das auch mal gut, so mit einer höheren Mannschaft zu trainieren. Hab aber beim Handball gemerkt, also Kreisliga, Bezirksliga, also Landesliga, das war meine Ebene und nicht Verbandsliga oder Oberliga. Ich habe dann während des Studiums den Hochschulsport kennengelernt, allerdings nicht den Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband. Was finde ich im Nachhinein wirklich ein bisschen peinlich für meine Lebensgeschichte, weil ich nämlich jetzt auch nach den letzten Rhein Ruhr Games, die kürzlich in unserer Region stattgefunden haben, zurückblicke auf elfmal seelsorgerliche Begleitung bei damals Universiaden, mittlerweile Weltspiel der Studierenden. Ich habe wohl Hochschulsport kennengelernt. Also in Aachen habe ich Tennis gespielt, da muss man sich für Semester ein Ticket kaufen und konnte dann Tennis spielen. Das war super. Dann bin ich nach Bonn gegangen. In Bonn beim Hochschulsport, da haben wir Badminton gespielt. So ein bisschen war ja auch immer schwierig, dann die Kurse reinzukommen, weil es so viele Studierende gab damals. Und in Münster erinnere ich mich auch daran, hatte ich auch über den Hochschulsport ein Tennisabo an der Sentruper Höhe. Da habe ich oft Tennis gespielt oder auf den Speckbrettplätzen in Münster. Also das waren ja genau meine Sportarten, die ich dann auch während des Hochschulstudiums weiterführen konnte und habe gerade beim Tennis ganz, ganz interessante Kommilitonen kennengelernt, mit denen ich gespielt habe. Aber den Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband mit, mit den verschiedenen Sparten und dem studentischen Engagement, der ist mir eigentlich erst später so richtig bewusst geworden.

Ich habe relativ lange studiert und vorher erst mal sechs Semester Mathe und Physik. Da kann ich eben grundsätzlich nicht sagen, ob die Mathematik- und Physikstudenten und Studentinnen sportlicher waren als Theologiestudierende. Jedenfalls kommt man ja im persönlichen Kontakt sehr schnell auf Hobbies zu sprechen. Und wenn der Kommilitonen dann sagt: ‚Hast du spielst Tennis, dann lass uns doch mal spielen.‘ Oder gerade in Münster beim Theologiestudium, da haben wir uns auch mit den Theologiestudierenden getroffen und haben da auf einer Wiese einmal in der Woche Fußball gespielt und also das war jetzt vom Studium her Theologie und Glaube kein Gegensatz. Sportlich zu sein und gerne Sport zu treiben.“

„Wenn Sie danach fragen, wie mein Weg mit Kirche und Sport verlaufen ist, dann muss ich eigentlich wieder von einer Fügung sprechen. Wenn ich meine Lebensgeschichte auch noch mal Revue passieren lasse, dann wird mir klar, wie viele Fügungen es gab. Und Fügungen heißt, es sind Situationen, die kann man nicht selbst organisieren, die kann man nicht selbst vorbereiten, sondern die erlebt man. Und damals war ich junger Pastor in Gevelsberg und mit einer Gruppe waren wir auf dem Kirchentag in München. Das wird Anfang der 90er-Jahre gewesen sein, da war ich Anfang 30. Und wir gingen über den Kirchentag ‚Markt der Möglichkeiten‘. Und da gab es einen Stand auf dem ‚Markt der Möglichkeiten‘, ‚Kirche und Sport‘. Und das muss ich noch hinzufügen Im Vikariat in Schwelm hatte ich einen richtig sympathischen guten Mentor, Fritz Potthoff und Fritz Potthof hat in seine Beurteilung geschrieben Als ich als Vikar dann mein zweites Examen abgelegt hatte, hat er in meine Beurteilung geschrieben: Sollte jemals die EKD einen Olympiapfarrer suchen, dann ist Thomas Weber genau der Richtige. Das ist mir aber gar nicht bewusst gewesen damals. Da wusste ich, dass es einen Olympiapfarrer gab. Ich hatte irgendwann mal einen Bericht gelesen über Klaus Peter Weinhold, den Volleyballnationalspieler und Olympiapfarrer. Das war aber weit weg. Und jetzt kommen wir zum Kirchentag in München. Ich war also mit einer Gruppe in München, gehe über den ‚Markt der Möglichkeiten‘, sehe da den Stand ‚Kirche und Sport‘, und dann denke ich: So was gibt es? Dann wurde ich angesprochen von einem Mann, aus meiner Sicht fortgeschrittenen Alters. Ein Kollege, der sagte: ‚Haben Sie Lust, mal sich hier auf ein Fahrrad zu setzen? Und anschließend messen wir Ihnen den Blutdruck?‘ Das habe ich gemacht. Und dann sagte er: ‚Woher stammen sie denn?‘ Dann habe ich gesagt: ‚Ich bin ein junger Pastor.‘ Dann fragt er: ‚Wo?‘ ‚Ja, aus Gevelsberg.‘ Dann guckt er mich an und sagt: ‚Gevelsberg! Das ist doch die Westfälische Landeskirche. Ich bin der Sportbeauftragte in Westfalen. Mein Name ist Dr. Karl Christoph Flick.‘ Und das war der Startschuss auch für eine ganz freundschaftliche, väterliche Beziehung zu Karl Christoph Flick. Und dann stellt er mir vor der, der die Blutdruckmessung machte, das war Professor Demare aus Bochum. Der sagte mir damals gar nichts. Und so kam ich in Kontakt mit dem Arbeitskreis Kirche und Sport. Und Karl Christoph Flick sagte: ‚Wenn wir uns das nächste Mal treffen zu einem Westfälischen Austausch, Kirche und Sport, dann lade ich Sie ein.‘ Das war damals alles noch per Sie. Und der Synodalbeauftragte, das heißt, jeder Kirchenkreis hatte damals in der Westfälischen Kirche einen Synodalbeauftragten für Kirche und Sport. Es gab in einem Kirchenkreis die die Pfarrer, die Gemeinde, Pfarrer, meistens Männer, mittlerweile viele Frauen, aber es gab die synodalen Beauftragungen. Der eine war zuständig noch nebenbei für den Bereich Kindergottesdienst, der dritte für den christlich-jüdischen Dialog, der nächste war zuständig für die Notfallseelsorge, der fünfte war zuständig für einen anderen Bereich und es gab aber in vielen Kirchenkreisen schon einen Synodalbeauftragten für Kirche und Sport. Dann bin ich mitgegangen, habe die Gruppe kennengelernt in Dortmund. Und dann gehörte ich dazu, gehörte ich zum Arbeitskreis Kirche und Sport der Westfälischen Synodalbeauftragten. Und der Synodalbeauftragte aus unserem Kirchenkreis, das war Heinz Finke, er war auch kein Pfarrer, sondern Ehrenamtlich aus dem CVJM Gevelsberg, er war früher Feldhandballer. Der sagte dann zu mir: ‚So, ich bin jetzt alt, willst du nicht das Amt des Synodalbeauftragten übernehmen?‘ Und so gehörte ich dann zum Arbeitskreis Kirche und Sport der westfälischen Synodal beauftragt. Das war der erste Schritt.“

„Spannend ist die Geschichte der Olympiaseelsorger. Da wird immer wieder München 1972 genannt. Da haben nämlich die Kirchen auch vorbildlich ökumenisch zusammengearbeitet. Es entstand ja damals im Athleten und Athletinnen Dorf ein ökumenisches Zentrum. Und das Ökumenische Zentrum wird ja bis heute noch genutzt. In einem Teil ist die katholische Gemeinde untergebracht und im anderen Teil die evangelische Gemeinde. Wir hatten 2022 im Rahmen von 50 Jahren Olympiaseelsorge so ein kleines Jubiläum gefeiert in München, dort in dem ökumenischen Zentrum. Und da ist noch mal die Geschichte erzählt worden, wie nach dem Krieg gerade die Männer in den Blick kamen, auch in der Kirche und gerade für die jungen Männer Sport angeboten wurde. Also es wurden Namen genannt, ein Sportpfarrer, der beim Motorradrennen vor Hunderttausenden sonntags morgens eine Andacht gehalten hat. Also das waren ja nach dem Krieg so die ersten Anfänge von Kirche und Sport. Karl Seitz und katholische Namen wurden dann genannt. Und dann schien 1972 München aber so ein Event gewesen zu sein, dass die Kirchen gefragt wurden: ‚Was könnt ihr uns denn anbieten? Wir wollen in München gute Gastgeber sein.‘ Und dann sind Ideen entwickelt worden, auch wie man dieses ökumenische Zentrum auch bespielt. Dann kam der Anschlag auf die israelische Mannschaft, dann aber auch im Anschluss dann das Resümee: Kirche und Sport – das hat wirklich sehr gut geklappt. Kirche und Sport hing natürlich auch immer von Personen ab, die in der Kirche das Sagen hatten, die im Sport das Sagen hatten. Und dann wurde gesagt: Wollt ihr als große Kirchen denn nicht auch die Olympiamannschaften seelsorgerlich begleiten? Und das ist auch so eine Entwicklung. Da muss ich sagen, eine Olympiamannschaft 1972, es war die westdeutsche Mannschaft, und die setzte sich konfessionell ganz anders zusammen als eine Olympiamannschaft 2024 in Paris. Eine deutsche Olympiamannschaft im Winter, das werden wahrscheinlich 70 % katholische Christen aus Bayern gewesen sein, plus 20 % protestantische Württemberger und vielleicht 10 %, die mit Kirche nichts am Hut hatten. Da hat sich ja vieles verändert, auch durch die Geschichte in unserem Land. Ost und West sind jetzt eine Olympiamannschaft. Und es hieß immer, wenn Seelsorger dabei sind. Kernaufgabe der Seelsorger sind Gottesdienste und Andachten anzubieten, Auszeiten am Wegesrand. So hat Klaus-Peter Weinhold es immer genannt. Dann war aber klar Seelsorger, wie der Name schon sagt, die kümmern sich um die Seelen. Die haben große Ohren, die haben Zeit zur Verfügung, die sind vertraulich, die erzählen nichts weiter. Die wissen, wie es im normalen Leben zugeht. Und so ist eigentlich die Olympiaseelsorge seit 1972 entwickelt worden. Und die letzten Jahre war ich dann dabei. Und da muss ich sagen, wenn ich gefragt werde: In Turin, da konnten wir uns ja noch mit der Akkreditierung in jede Sportart reinschmuggeln, da kam man ja überall rein. Während heutzutage allein das Medieninteresse, das ist ja schon riesig geworden. Und als sie so in der Anfangszeit die alten Olympioniken gefragt habe: Was waren denn die beeindruckendsten Spiele? Da haben viele gesagt Im Winter, war natürlich Norwegen, Lillehammer. Und da haben die nächsten gesagt, heute würde in Lillehammer noch nicht mal das Pressezentrum untergebracht sein können. Da habe ich immer so einen Eindruck bekommen, wie sich auch Olympia entwickelt hat.

Aber die seelsorgerliche Begleitung, die Kernaufgabe, da verbinde ich immer ein Erlebnis bei meinen ersten Olympischen Spielen mit. Da interviewte mich ein deutscher Journalist und fragte: ‚Was macht denn ein Olympiafahrer?‘ Und dann stand ich ihm Rede und Auskunft. Und am Eingang des Olympischen Dorfes sagte er: ‚So, und jetzt frage ich mal den ersten Deutschen, der hier rauskommt, wie er das findet, dass ein Seelsorger dabei ist.‘ Und in dem Moment habe ich ein Stoßgebet zum Himmel gerichtet und habe gesagt Lieber Gott, mach es jetzt gnädig, lass jetzt jemanden rauskommen, der eine vernünftige Antwort gibt. Und da kam ein deutscher Verantwortlicher raus aus dem Curling Verband. Und da fragte der Reporter ihn: ‚Wie finden Sie das denn, dass ein Seelsorger dabei ist?‘ Und dann sagte der: ‚Ich finde das richtig gut, wenn wir im Sport unterwegs sind. Wir reden über Sieg und Niederlage, wir reden über Förderung, streichen der Förderung. Wir sprechen über Konzepte, die wir anschließend wieder wegwerfen. Und mit Seelsorgern kann ich über alles sprechen, was mich beschäftigt. Und ich lege mein Privatleben doch nicht ab, wenn ich hier in Turin bin. Wir wollen erfolgreich sein, wir wollen unser Bestes geben. Aber mein ganzes Leben möchte ich doch gerne auch mal mit jemandem besprechen. Und da kann man doch nicht abends im Deutschen Haus mit anderen Funktionären sagen: Ich will dir mal gerade erzählen, dass letztes Jahr meine Mutter gestorben ist und das uns als Familie nicht gut geht. Und das sind so Themen, die ich mit einem Seelsorger besprechen kann, in einer ganz offenen Atmosphäre. Da habe ich das Vertrauen, dass der nichts weitererzählt. Und deswegen finde ich es gut, dass Menschen dabei sind, mit denen man über alles reden kann.‘ Und das war natürlich eine super Antwort auf die Frage: Was mache ich denn da eigentlich bei Olympischen Spielen? Und genauso habe ich meine Tätigkeit jetzt bei 19 Großveranstaltungen erlebt.“

„Wenn ich über den Breitensport nachdenke, auch in unserer Stadt: Unsere CVJM-Tennisabteilung hatte früher vier Plätze, jetzt haben wir nur noch drei. Die Zahl der Mitglieder ist zurückgegangen. Im Moment überlegen wir, wie wir aus dem vierten Platz etwas Neues machen können, vielleicht ein Multifunktionsfeld für 3×3-Basketball oder auch für Pickleball. Padel-Tennis ist wahrscheinlich zu teuer für uns, aber vielleicht wäre die Fläche auch fürs Inlineskaten nutzbar. Wir versuchen, Sponsoren zu gewinnen. Dabei merke ich, wie schwer sich Sportvereine, auch unsere Abteilung, damit tun, neue Mitglieder zu gewinnen oder Menschen zu finden, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. ‚Unverbindlichkeit‘ ist da für mich ein großes Stichwort – nicht nur in den Kirchengemeinden, sondern auch im Sport. Viele, vor allem junge Leute, sagen: ‚Ich halte mir das mal offen‘, aber auch Ältere verhalten sich so. Wenn wir im Mai oder Oktober ein Gemeindefest feiern, höre ich oft: ‚Vielleicht bin ich dann im Urlaub.‘ Das sind dieselben Schwierigkeiten, die ich auch im Sport sehe: Es fehlen die Übungsleiter und Verantwortlichen. Ich denke, das wird eine große Herausforderung sein, wie wir uns künftig zum Wohle unserer Gesellschaft engagieren. Da sind Kirche und Sport wieder ganz nah beieinander. Abgesehen von den gesellschaftlichen Spannungen und politischen Spaltungen – rechts, links – bleibt die Frage: Wie gehen wir damit um, wenn Menschen politisch auftreten? Haben sie ihren Platz im Sport, in der Kirchengemeinde? Das werden die Herausforderungen der nächsten Jahre sein.“