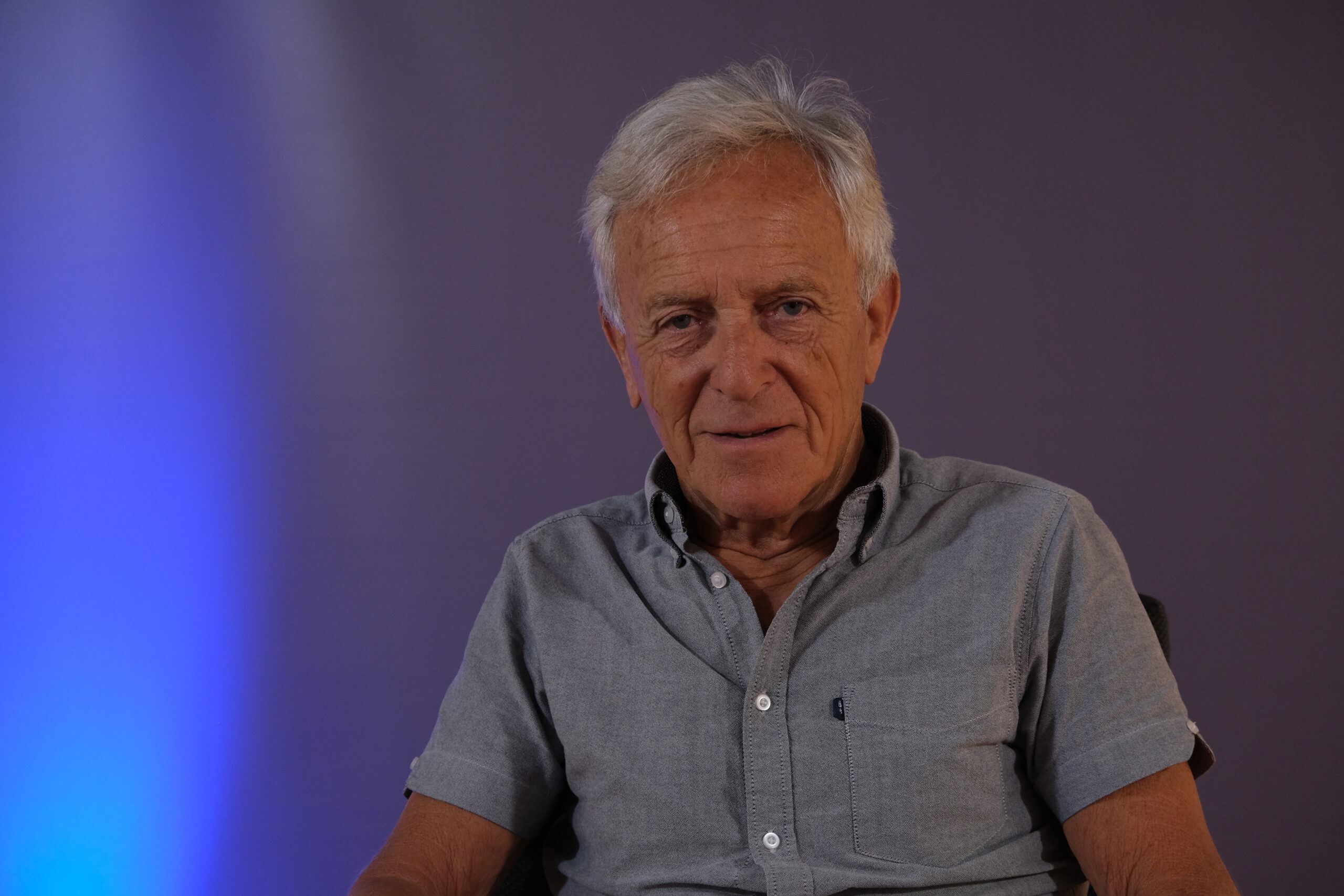

Klaus-Peter Thaler

*1949

Querfeldeinrad-Weltmeister

Der geborene Siegerländer Klaus-Peter Thaler ist zweifacher Querfeldein-Weltmeister, mehrfacher Deutscher Meister, Olympiateilnehmer und als ehrenamtlicher Kapitän der Tour der Hoffnung bis heute für den Radsport und soziale Projekte engagiert.

Kurzbiografie

- Geboren 1949 in Nepthen-Eckmannshausen

- 1971-1988 In diesem Zeitraum gewinnt Thaler 17 DM, zwei auf der Straße und den Rest im Cyclocross

- 1973 1. Staatsexamen Pädagogische Hochschule Siegen (Sport und Geographie)

- 1973-1974 Jugendsekretär des Radsportverbandes NRW

- 1973-1976 Diplomtrainer Radsport (Diplomarbeit bei Arnd Krüger an der Trainerakademie in Köln)

- 1973 und 1976 Querfeldeinweltmeister der Amateure

- 1976 Olympische Spiele in Montréal (Silbermedaille wurde Aufgrund von Behinderung aberkannt)

- 1977-1982 (Ausnahme 1978) Starts bei der Tour de France

- 1977-1988 Berufsradfahrer in div. Teams (RV09 Dreis-Tiefenbach, RV Viktoria Lövenich, RV Siegburg)

- 1983-1984 Bundestrainer der Radamateure

- 1983-heute Tour-Kapitän der Tour der Hoffnung e.V. zugunsten krebskranker Kinder und Jugendliche

- 1985 und 1987 Querfeldeinweltmeister (Profis)

- Ab 1986 Tätig als Geschäftsmann: Gründung der Firma Thaler Sports

- Ab 1986 Beginn der Motorsportkarriere

Klaus-Peter Thaler über …

„Aufgewachsen bin ich im Siegerland, also im südlichsten Zipfel Nordrhein-Westfalens. Ich bin also ein Westfale – und will nicht sagen, dass ich mich rühme, aber eben ein Südwestfale. Und wenn die Westfalen schon als Dickköpfe gelten, dann sind wir Siegerländer das in zweiter Potenz. Wir sind richtige Dickköpfe, sagt man uns jedenfalls nach. Meine Frau sagt es übrigens auch. Ich bin in Eckmannshausen aufgewachsen, einem kleinen Ort. Mein Vater war Arzt, meine Mutter, wie damals üblich, Hausfrau. Ich habe mich immer gerne bewegt, aber als Schüler keinen Sport im eigentlichen Sinne betrieben. Volksschule, das war’s.

Was ich hatte, war ein Roller – viel mehr gab es nicht. Nach dem Krieg hatte man ja nicht alles im Übermaß. Fußballverein oder Ähnliches gab es bei uns im Ort nicht. Mit zwölf, dreizehn Jahren kam der Punkt, an dem ich mir ein Fahrrad wünschte. Meine Mutter besaß eines, aber das war ein Damenrad, und das gefiel mir natürlich nicht. Als ich dann die Aufnahmeprüfung an die Realschule bestand – damals musste man dafür noch Prüfungen ablegen – bekam ich mein erstes Fahrrad: ein Sportrad ohne Schaltung, aber mit Gepäckträger und Schutzblechen. Damit fuhr ich zur Schule. Ich fing dann schnell an, es umzubauen: Rennsattel montiert, Rennlenker dran, die Schutzbleche abmontiert. Das war so etwas wie der Einstieg in den Radsport, den ich immer faszinierender fand.

Bei uns im Ort gab es einmal im Jahr ein Radrennen. Da war ich natürlich als Junge dabei, habe mir die Räder angeschaut und fand das großartig – diese schmalen Reifen, das filigrane Gerät. Das Interesse war geweckt. Und dann gab es bei uns im Ort noch jemanden, der Radrennen fuhr: Horst Kämpfer, der als Bahnhofsvorsteher bei einer Kleinbahn arbeitete, also nicht bei der Bundesbahn. Ende der 60er-Jahre wurde er Deutscher Meister im Bergfahren. Bei ihm war ich oft, habe das Fahrrad geputzt und ihm geholfen.

Irgendwann äußerte ich meinen Eltern gegenüber den Wunsch nach einem Rennrad. Die Alternative war ein Moped. Zum Glück entschied ich mich für das Rennrad. Denn meine Freunde bekamen Mopeds, die fuhren nicht mehr Fahrrad – und ich blieb am Rad hängen.“

„Das Fahren abseits der Straße war für mich immer schon ein tolles Thema. Das erste Fahrrad meiner Mutter habe ich auch zerlegt, als ich bei der Kirche die Treppe heruntergefahren bin. Was im Querfeldein völlig normal ist, habe ich dann praktiziert. Das Rad war danach kaputt, aber mir machte es Spaß. Es lässt sich aber nicht dauerhaft betreiben als Einzelsport betreiben. Also fuhr ich auf der Straße und im Winter Querfeldein. Nachdem ich als Amateur schon ein paar gute Erfolge erzielen konnte, wurde ich vom RSV Viktoria Lövenich angesprochen, ob ich nicht dorthin wechseln wollte. Das war damals eine der ganz großen Hausnummern im Radsport. In Köln gab es den PSV Köln alle Peugeot fuhren. Die hatten weiße Trikots im Schachbrettmuster, unter der Leitung von Jakob Roth, einem Kriminalpolizisten in Köln, der den Verein hervorragend aufgebaut hatte. Und in Lövenich entstand damals ein neuer, ehrgeiziger Verein, bei dem ich schließlich Mitglied wurde. Wir hatten dort großartige Fahrer, auch Olympiasieger und Deutsche Meister. So machte ich meinen Weg über zwei, drei Jahre, bis der Verein aufgelöst wurde und wir nach Siegburg wechselten, also immer noch im Rheinischen Gebiet. Im Grunde ging der gesamte Verein dorthin über.

1973 wurde ich Weltmeister im Querfeldein, noch im Lövenicher Trikot beziehungsweise im Nationaltrikot, aber für den Lövenicher Verein. 1974 und 1975 wurde ich jeweils Vizeweltmeister, 1976 erneut Weltmeister. Da war ich eigentlich schon zu alt fürs Profigeschäft. Das Problem war damals: Gute Amateure verdienten nicht schlecht. Ein erfolgreicher Amateur wie ich, der schon zweimal Weltmeister war, bekam bei jedem Radrennen, auch bei Rundstreckenrennen, ein Antrittsgeld. Es lief also gar nicht schlecht. Alle rieten mir deshalb, nicht Profi zu werden. Das fing schon im Elternhaus an: Meine Mutter sagte, ich solle das bleiben lassen, sie war froh, dass ich das Abitur geschafft hatte, und wollte nicht, dass ich alles für eine Profikarriere aufgab. Auch mein Verein wollte mich als Amateur halten. Der Bund Deutscher Radfahrer ebenfalls, denn um Berufsfahrer kümmerte er sich nicht wirklich. Zudem galt: Wer Profi wurde, konnte nicht mehr zu den Amateuren zurückkehren – damit waren Olympische Spiele und viele andere Möglichkeiten ausgeschlossen.

Trotzdem stand ich 1976 vor einer Entscheidung. Bei den Olympischen Spielen in Montreal hatte ich eigentlich Silber gewonnen, doch diese Medaille wurde mir auf dubiose Weise aberkannt – durch eine Juryentscheidung, die niemand nachvollziehen konnte und gegen die der Verband auch nicht vorging. Ich verlor sie sozusagen am grünen Tisch. Aus Verärgerung sagte ich mir: Für diesen Verband will ich nicht mehr fahren. Der BDR hat sich überhaupt nicht für mich eingesetzt. Also überlegte ich, nun doch Profi zu werden. Meine letzten Rennen der Saison fuhr ich nur noch für den Landesverband Nordrhein-Westfalen.

Und dann kam der Rolf Wolfshohl, ein bekannter Radrennfahrer aus Köln, genau wie ich: Vierfacher Querfeldein-Weltmeister, Tour-de-France-Fahrer, zweimal im Gelben Trikot und Etappensieger. Er war so etwas wie mein Ziehvater im sportlichen Bereich ab einem gewissen Level. 1973 bin ich auf einem geliehenen Rad Weltmeister geworden- Er fuhr damals seine letzte WM in London, wurde noch Dritter, und ich gewann auf seinem Rad den Titel – hatte er mir geraten, Profi zu werden. Er war sportlicher Leiter bei Rokado, einem deutschen Rennstall, und andere Kölner Fahrer wie Alfred Gaida oder Karl-Heinz Küster wurden bei ihm Profi. Ich entschied mich damals aber, noch Amateur zu bleiben.

Als 1976 jedoch nicht in meinem Sinne lief, zog ich mit 26 die Konsequenz und löste im Jahr darauf mit 27 die Profilizenz. Ich unterschrieb für einen spanischen Rennstall. Den Vertrag hat der Rolf Wolfshohl organisiert zusammen mit dem Teamleiter aus Spanien. Wir trafen uns in am Flughafen in Paris, wo ich den Vertrag unterschrieben habe. Von da an startete ich als Profi. Für mich war das völliges Neuland, und viele sagten: ‚Ob du das schaffst, weiß man nicht.‘ Auch ich hatte meine Bedenken. Als Amateur war ich in Spanien bei Hitze von über 30 Grad Rennen über 150 Kilometer gefahren und hatte mir gedacht: Bald musst du als Profi 250 Kilometer fahren, und das drei Wochen lang bei der Tour de France – das wird eine Herausforderung sein.“

„Ich habe gesagt: ‚Okay, ich mache einen Test. Im November fahre ich eine Woche lang ein Rennen in Belgien. Wenn ich da unter die ersten Zehn komme, mache ich weiter.‘ Und das klappte. Zwei Wochen später bin ich nach Holland gefahren und habe dort zwei Rennen am Wochenende bestritten. Ich nahm mir vor: Wenn ich bei einem unter die ersten Fünf und beim anderen unter die ersten Zehn lande, ziehe ich es durch. Auch das funktionierte.

Damals kam noch ein anderer Journalist ins Spiel. Der Watterott arbeitete oft mit Emig zusammen, die beiden konnten sich aber nicht ausstehen. Der Emich hatte mich schon angerufen, als die Sitzung mit dem Verband lief, und wollte am Abend das Ergebnis wissen. Wir gingen noch live auf Sendung, so gegen 22 Uhr, für ein kurzes Interview: ‚Herr Thaler, jetzt sind Sie nicht mehr Bundestrainer – was haben Sie vor?‘ Er wusste genau, wie der Hase lief. Danach, als wir nicht mehr auf Sendung waren, fragte er mich: ‚Ja, was willst du jetzt machen?‘ Aus Spaß sagte ich: ‚Ich fange wieder an, Radrennen zu fahren.‘ Im Oktober war das, und selbst meine Frau wusste noch nichts davon. Ich erzählte nur lachend: ‚Hinten im Schuppen habe ich noch ein Rad, und ich trainiere schon wieder.‘ Wir machten uns richtig einen Spaß daraus. Dass ich wirklich wieder ernsthaft fahren würde und dass ausgerechnet Watterott, der meine zweite WM kommentierte – 1985 –, das dann begleiten würde, war reiner Zufall.

Ich habe so hart trainiert wie wahrscheinlich nie zuvor, denn ich musste aufholen. Die anderen fuhren ja längst Querfeldeinrennen, ich musste erst mal wieder so fit werden, dass ich vorne mithalten konnte. Dazu kam, dass die WM in Deutschland stattfand – in München im Olympiapark. Ich trainierte im Königsforst, wo ich schon früher mit Ralf Wolff unterwegs gewesen war. Zweimal die Woche fuhr ich von Gevelsberg nach Köln, um dort in diesem großartigen Waldgebiet zu trainieren, wo man heute leider nicht mehr Radfahren darf. Dort habe ich mir die Form geholt. In der letzten Woche vor der WM trainierte ich nur noch ein Mal dienstags, sonst habe ich nicht mehr trainiert. Bin nach München gefahren und habe die Strecke abgerollt.

Der Renntag selbst kam mir entgegen. Nachts hatte es Frost gegeben, an manchen Stellen lag noch Schnee, die Strecke war glitschig, die Sonne schien, es war schwierig zu fahren. Favorit war Raimund Dietzen aus Trier, der Deutsche Meister. Ich war zuvor immer Zweiter hinter ihm geworden. Das Rennen lief optimal. Plötzlich war ich in der Spitze, zusammen mit Adrie van der Poel aus Holland und dem Luxemburger Michely. Allein das machte mich schon glücklich. Ich dachte: Dritter wirst du schon mal, das ist schon ein Riesenerfolg, du stehst auf dem Treppchen. Keiner hatte damit gerechnet.

Ich habe noch heute die Aufzeichnung vom Schweizer Fernsehen. Die Deutschen haben nicht übertragen, weil sie keine Chance auf ein Podium sahen. Die Deutschen haben die Amateure übertragen, wo Mike Kluge gewonnen hat.

In Belgien, Holland und der Schweiz wurde live gesendet. Ich weiß noch genau, was ich während des Rennens dachte. Dieter Uebing, der mich wieder motiviert hatte, Rad zu fahren und 1971 Vizeweltmeister war, hatte mir erzählt, dass er als er mit dem Favoriten fuhr und sich damit zufriedengab, Zweiter zu werden – ohne selbst anzugreifen. Dann habe ich gedacht: Nee, das macht du nicht so. Ich beschloss: Ich will nicht nur Dritter werden, ich will gewinnen. Also habe ich die nächsten zwei Runden lang genau beobachtet, wo die anderen ihre Schwächen hatten. Vor allem auf einer glatten Abfahrt mit Schnee, wo man viel Mut brauchte. Genau dort griff ich an, setzte mich ab und fuhr das Rennen zu Ende. Ich gewann zur Verwunderung aller.

Vor allem der Bund Deutscher Radfahrer mit Präsident Göhner, der auch Veranstaltungsleiter dieser WM war. Für sie war es fast peinlich: Der Trainer, dem man nachgesagt hatte, er könne keine Methoden vermitteln, wurde mit 35 Jahren selbst Weltmeister. Bei der Pressekonferenz musste ich gar nicht gegen den BDR sagen. Die Journalisten stellten ihre Fragen, und ich beantwortete sie positiv, ohne Probleme aufzuwirbeln.

Für mich war das ein großartiger Wiedereinstieg ins Radfahren. Ich fuhr danach allerdings nur noch Querfeldeinrennen. In meinem Alter bekam man damals keinen Vertrag mehr bei einem Profistraßenteam. Im Sommer startete ich bei Rundstreckenrennen, auch international. Und dann gab es noch die Coca-Cola-Trophy, eine Serie mit zehn Rennen, die einem ein sicheres Auskommen verschaffte. Tagsüber trainierte ich auf der Straße, abends fuhr ich die Rundstreckenrennen – so hielt ich meine Form. 1985 wurde ich Weltmeister, 1986 habe ich keinen Platz belegt und 1987 bin ich wieder Weltmeister geworden.“

„Das ist okay, das ist machbar. So würde ich es heute beurteilen. Sicher ist das sehr extrem. Zum anderen können die Fahrer ihr Tempo selbst bestimmen. Sie können ja langsam an die Berge hochfahren, wenn es wirklich zu hart ist. Aber es wird eben immer schneller hochgefahren. Und wenn ich dann sehe, dass Ex-Radrennfahrer wie ein Rik van Steenbergen – einer der ganz Großen des Radsports – oder ein Eddy Merckx auch alt werden und nicht kaputt sind, dann ist das doch ein Zeichen. Klar, einige sind kaputt gegangen, aber nicht unbedingt an der Härte der Veranstaltung, sondern eher durch das, was sie medikamentös gemacht haben, oder weil es ganz normale Krankheiten waren, Krebs oder ähnliches. Die Rennen waren früher oft sogar härter. Die Tour de France ist damals mit Etappen von 500 Kilometern gefahren worden, allerdings alle zwei Tage, weil es anders gar nicht ging. Und wenn die Strecken heute so schwierig und spektakulär aufgebaut sind, dann hängt das natürlich auch mit den Medien zusammen. Früher mussten sie mit einfachsten Mitteln filmen, heute kommen die Bilder aus dem Hubschrauber. Es muss spektakulär sein, um zu zeigen, wie hart dieser Sport ist. Und es ist einfach der härteste Beruf diese Welt. Ich hatte schon zu meiner Zeit rund 130 Wettkampftage, und das ist heute noch genauso. So etwas gibt es nirgendwo anders, in jeder Witterung: Eis, Schnee, Hitze, alles. Insofern ist die Tour de France mit Sicherheit wahnsinnig kommerzialisiert worden. Aber anders geht es nicht mehr, weil die anderen Sportarten auch wachsen. Olympische Spiele, Formel 1, Fußball, alles wird immer größer aufgezogen. Da gibt es viel Kritik, ob eine Liga oder ein Wettbewerb mehr sein muss. Und die Präsidenten, die Weltverbände, sind ja auch umstritten wegen finanzieller Machenschaften. Das sind Auswüchse. Aber der Sport an sich muss sich so entwickeln, sonst hat er heute keine Daseinsberechtigung mehr.

Was die Abfahrten angeht, bin ich immer sehr gerne bergab gefahren, ich war ein guter Abfahrer – natürlich auch durch das Querfeldeinrennen, da steckt das Steuern einfach mehr drin. Grenzwertig ist es. Ich habe auch Stürze gehabt, keine schlechten Stürze. Ich habe auch mal eine Kurve nicht gekriegt und geradeaus gefahren. Einmal in den Pyrenäen bin ich in die Baumkronen oben reingefallen, an den Ästen runtergerutscht bis auf den Boden, der schräg war. Dann habe ich geguckt, wo ich hergekommen bin. Nichts passiert, nur Kratzer. Ein Polizist hat mich die Mauer hochgezogen, das Fahrrad kam hoch, und ich bin weiter gefahren. Gefährlich ist es auf jeden Fall, aber es ist auch eine schöne Sache, wenn man auf dem Rad sitzt und es kann. Schlecht ist es, wenn man Angst hat. Ich war mal in einer spanischen Mannschaft, die konnten alle nicht abfahren. Wenn dann noch Regen dazukam, das war das Schlimmste überhaupt. Und auf diesen schmalen Reifen mit dem hohen Luftdruck ist es nicht einfach. Aber es ist machbar. Die Formel 1 fährt auch im Regen, die müssen ihre Autos auch um die Ecke kriegen. Also müssen wir auch die Berge runter. Wenn Stürze passieren, sind sie oft schlimm, können aber auch glimpflich ausgehen. Heute finde ich es schwieriger zu handlen, weil man mit Scheibenbremsen fährt. Damit den Berg runterzugehen ist schwerer als früher mit unseren Felgenbremsen, die haben verzögert reagiert. Eine Scheibenbremse packt sofort brutal zu, und auf nassem Untergrund entstehen dadurch auch Stürze. Aber man braucht die natürlich, um überhaupt genug Bremswirkung zu haben. Insofern: Bergabfahren gehört dazu. Viel schlimmer finde ich das Berg hochfahren, wenn man nicht mitkommt. Das tut weh.“

„Die Tour der Hoffnung ist eine Aktion zugunsten krebskranker Kinder und Jugendlicher, in die ich eher zufällig hineingerutscht bin. Man sprach mich an, ob ich eine Radfahrgruppe von Gießen nach Hamburg leiten könnte. Von der Uniklinik Gießen bis zur Zeitschrift ‚Stern‘. Ich habe das übernommen, Urlaub genommen beim Bund Deutscher Radfahrer, und wir sind losgefahren. Auf der Strecke machten wir verschiedene Stopps und sammelten 250.000 DM. Dieses Geld ging an die Station von Professor Lampert in Gießen, der damals einer der führenden Onkologen in Deutschland war und dort eines der wichtigsten Zentren für Kinderkrebs leitete. Ihm ist es zu verdanken, dass sich die Heilungsrate von damals 30 bis 40 % bis heute auf über 80 % verbessert hat. Die erste Tour lief sehr gut, war aber eigentlich nur als einmalige Aktion gedacht.

Doch dann hieß es: Wir könnten doch noch eine zweite machen. Seit 1983 gibt es nun jedes Jahr eine Tour zugunsten krebskranker Kinder. Anfangs hieß sie Tour Pieper, heute Tour der Hoffnung. Der Start ist immer in Gießen, mit einem Prolog von etwa 50 bis 60 Kilometern rund um die Uni. Danach geht es in verschiedene Regionen Deutschlands. Gefahren wird mit Begleitbus, übernachtet wird zum Sonderpreis im Maritim, und dabei sind meist 200 bis 300 Leute, Fahrer, Betreuer, Polizei und viele Helfer. Auf der Strecke werden Spenden gesammelt, von Anwohnern, aber auch von den Teilnehmenden selbst. Der harte Kern umfasst 150 bis 200 Leute, die über das Jahr hinweg Aktionen durchführen: Feiern initiieren, Schülerläufe und vieles mehr. All diese Gelder werden bei der Tour zusammengetragen und abends feierlich übergeben. Am Ende der Tour steht dann das Ergebnis eines ganzen Jahres. Im letzten Jahr waren es wieder weit über eine Million Euro, insgesamt sind es inzwischen 46 Millionen, die wir seit Beginn gesammelt haben. Und das Entscheidende: Alle Spenden gehen zu 100 % weiter. Das betone ich ausdrücklich, denn sonst hätte ich bei so etwas nie mitgemacht. Die Organisation wird separat finanziert, aber jeder gespendete Euro fließt in die Aktion. Damit werden Kliniken unterstützt, Elternhäuser, aber auch Familien, die eine Finanzierung brauchen – etwa für einen Urlaub mit dem kranken Kind und den Geschwistern, weil dort oft auch psychosoziale Probleme entstehen. Die kranken Kinder stehen verständlicherweise im Mittelpunkt, aber die gesunden Geschwister fallen dabei leicht hinten runter. Es gibt also ein weites Feld, in dem man helfen kann, und es macht mir Spaß, meine gewisse Popularität dafür einzusetzen. Ich spreche viele Leute an, ob sie mitfahren wollen, besonders ehemalige Sportler. Wir brauchen Namen, am besten Medaillengewinner. Und die kommen auch. Sie bekommen kein Geld, sondern setzen sich für uns ein, sei es für einen halben Tag, für ein Stück der Strecke oder einfach bei einem Fototermin. Das bringt uns Öffentlichkeit, die wir brauchen – in der Bevölkerung und in der Politik. Kanzlerin Merkel hat uns eingeladen, Schröder ebenfalls, sogar Bundespräsident Herzog ist einmal mitgefahren. Wir haben ein hohes Level, das wir zu halten versuchen. Und so fahren wir auch 2025 wieder eine Tour, diesmal im Raum südlich von Frankfurt. Die Firmen sind schon angesprochen, und wir hoffen natürlich wieder, über eine Million Euro für die Aktion einbringen zu können.“